[研究発表・研究資料/データ類]

●第5回子ども国語教育学会・研究発表会(2024.10.19)

去る2024年10月22日(土)に、第5回子ども作文国語教育学会の研究発表会を電気通信大学の第100周年記念ホールで開催しました。

こ今回は子ども国語教育学会の顧問でもある摂南大学教授の門脇薫氏により 「国内および海外の日本語教育事情」 という講演をいただきました。特に外国人への直接教育の実例を含む実践に基づいた日本語教育の広範な活動には新たな視点から大いに刺激をいただきました。

講演後には子ども国語教育学会の講師や保護者にて質疑応答が行われ、有意義な機会となりました。

●第4回子ども国語教育学会・研究発表会ビデオ(2022.10.22)

音声を得るにはカーソルを画面上に移動し、画面左下のスピーカーマークの

右にあるxマークをクリックするか、その右の●を右にスライドしてください。

●第4回子ども国語教育学会・研究発表会(2022.10.22)

去る10月22日(土)に、第4回子ども作文国語教育学会の研究発表会が電気通信大学の第100周年記念ホールで開催されました。

発表者は当教室講師の根岸良平氏と瀧澤ちはる氏の2名、一般参加者は保護者5名と中1の生徒1名という小規模の発表会でした。両氏の新しい視点からの発表のにもとづき、保護者や他の講師を交えて活発な質疑応答が行われ、有意義な意見交換の機会となりました。講師発表内容及び懇談会の内容は以下の通りです。

☆根岸講師発表内容

◇教育の問題点

・教員離れ

教師の忙しさ:もともと多い事務作業と理念先行(=現場との乖離)の改革、発達障害児童・生徒の急増などによって教員の負担はとても大きくなっている。モンスターペアレンツなどの心理的ストレスもある。

・予算の少なさ:文科省の予算はG7で最下位。教員の低賃金につながる。

これらにより、教師の応募者が減少し、教員不足と理念の達成不可能性に拍車をかけている。

・学術研究の停滞

教育の機能不全:成長に必要な人材の資質が変わったにもかかわらず、改革を怠るうちに世界との差が開いた。研究費が少ないため、基礎研究をする余裕がなくなり、博士号取得者も減っている。これにより、日本の産業競争力が低下している。

◇保護者へのお願い

子ども作文教室は、将来のリーダーの育成を目指しており、講師陣は教育界をはじめ各界のOB、現役の大学生で構成され多様性に富んでいます。

生徒の背中を押していただき、フィードバック・前向きなご意見、ご支援を今後ともお願いします。(詳細は以下の発表資料参照願います)

☆瀧澤講師発表内容

江戸しぐさ:江戸発祥の自他への思いやりの文化とされているが文献がなく、実在が怪しまれている。

広辞苑:220人ほどの執筆者が10年をかけて定着した日本語を判断、掲載している。

ため口:70年代アイドルの影響で若者を中心に仲間内でないところでも使われるようになった。情報処理に適した日本語ではあるが、読書して語彙を増やして、豊かな日本語を残していくべきだと考える。

(詳細は以下の発表資料参照願います)

☆自由懇談会内容

学校での配布などにより、ほとんどの小学生が使っているタブレットは一部地域では自宅への持ち帰りが日ごろから許可されている。子供たちの長時間利用が参加した全ての保護者の悩みの種であった。その影響として、読書などのインプットの時間が減っており、作文を書くときに必要である、情報のストックが足りない子が増えているように感じられる。デジタルサービスはどれも依存性があり、小中学生が自力ではまらないようにするのはほぼ不可能である。そのため、積極的な保護者や学校による使用制限などの対策が求められている。

◆発表資料

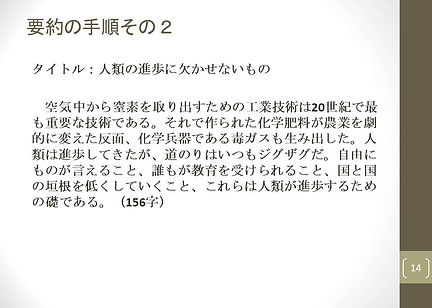

発表1.「日本の教育の問題点と子ども作文教室の在り方」 発表者:根岸

発表2.「ことばは生きもの~時代と共に~」 発表者:瀧澤

●『コボちゃん』の活用法

~穴水圭著(窪田守弘著) 『200字作文入門ノート』銀河文庫5より~

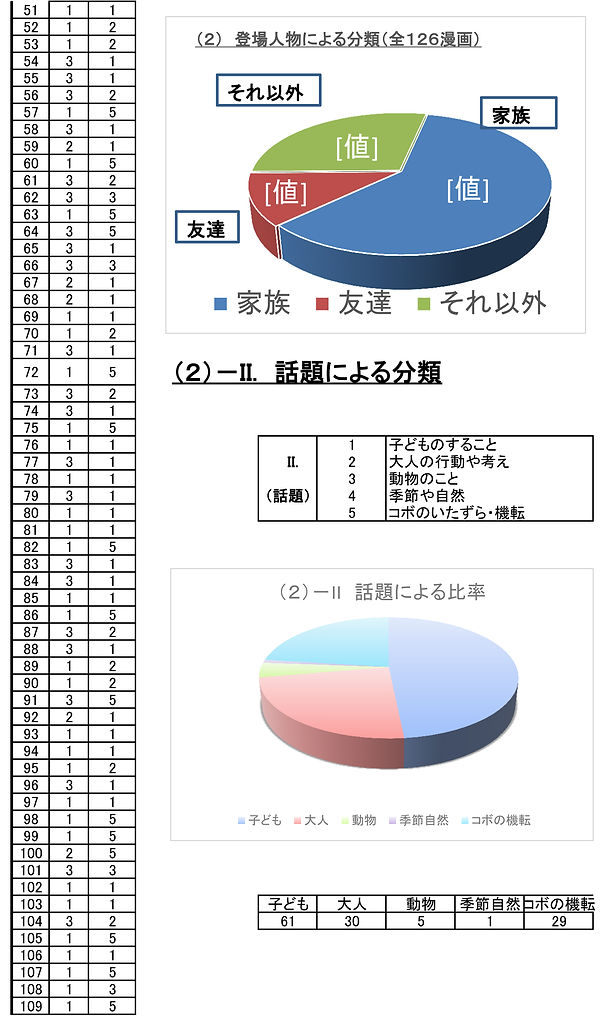

(1)『コボちゃん』の内容

『コボちゃん』は、コボちゃんや家族の日常的な生活が中心に描かれた四コマ・マンガです。そこには、家族や周囲の人々との人間関係、様々な出来事、社会常識や事件などがユーモラスに描かれています。それらを子どもの創造力や表現力で200字の作文にすることができれば、作文に対して苦手意識がなくなり、それに自信がついて達成感も大きくなります。

つまり、『コボちゃん』をただマンガとして読むのではなく、言葉の使い方や、しっかりした書き方を習得すれば、将来的にはレポートや小論文への基礎能力を養うことになるわけです。

ちなみに、コボちゃん作文の効果としては、作文に対する苦手意識が解消されるだけでなく、コボちゃん作文は、ジュニア世代が親世代や、祖父母の世代との間で共通の話題となり、世代間ギャップもなくなる効果があります。それによってお互いのコミュニケーションや人間関係が円滑になるので、その意味でも『コボちゃん』は作文の教材に適していると思われます。

(2)コボちゃん作文の注意点

『コボちゃん』を教材として活用するには、それに対してどのように意識を持つかが大切になります。子どもはまず連続した四コマの内容を理解するため、全体の流れを注意深く観察する必要があります。そのときに、理解できるまで何度も見直す必要がありますが、それと同時に五感を十分働かせて読むようにすれば、思わぬ素晴らしい発見をすることがあり、子どもがより積極的な姿勢で作文に取り組むようになります。

そこで、子どもがマンガを読むときには、特に次の手に留意するようにしましょう。

①マンガにある視覚的な情報をまず文章化する。

②コボちゃんの言動と周囲の反応のズレを理解する。。

③内容の正確な把握をすれば客観描写ができる。

④子どもの個性、視点、習熟度などを反映させる。

⑤正解のない作文の表現に慣れ、自信を持たせる。

このことにより、マンガを教材とする際には、さらに高いレベルの意識を持って取り組む姿勢が求められます。

(3)コボちゃん作文の練習方法

コボちゃん作文は、どの学習者にも一律に行うのではなく、小学校の生徒の場合、発達段階に応じた指導を行うことが大切となります。

①低学年の場合

生徒の語彙、漢字、ひらがな、カタカナなどがまだ十分に定着していないのであれば、無理に作文を書かせない方が得策です。むしろ、口で説明させる方が自然体になれます。そして、可能であれば指導者が『コボちゃん』をビジュアル化したワークシートを作成するのも一方法ではないでしょうか。例えば、穴埋め形式の文章を示し、好きな言葉を埋めながら文章を書かせて、少しずつ慣れていくのが大切だと思います。

②中学年の場合

コボちゃん作文は、作文力だけでなく、社会的な常識や知識などを備えていることが望ましいのです。ですから、実質的には小学三年生あたりから始めるのが望ましいと思われます。この時期は、作文へのきっかけ作りを心がけるといい

でしょう。

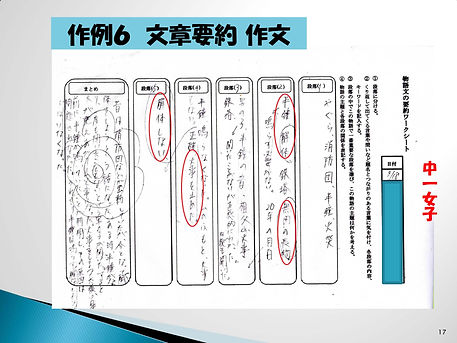

③高学年の場合

生徒はストーリーの流れを、まず注意深く観察します。次に話の「落ち」が何であるかを把握します。つまりマンガの面白さやおかしさは、ここに凝縮されていることを理解します。この「落ち」に関連した内容を、タイトルとしてつけるようにします。この段階で200字に慣れてくれば「100字」や「50字」の制限を設けることも練習にります。なぜなら、文章の縮約形は、抽象的な表現を練習するよい機会になるからです。

なお、コボちゃん作文では、かなり慣れるまでは、心理描写にまで入らずに、事実や出来事をそのまま記述するように心がけます。なぜなら、心理描写が中心になると、あれこれ考え過ぎて文章が書けなくなってしまうからです。

(4)200字作文の基本

200字作文は、普通の400字原稿用紙の半分の字数になるので、書きやすいという利点があります。ただ、それだけでは200字の作文が書けるようになるとは限りません。そのためには守るべき基本的なルールがあります。それは以下のような点です。

①生徒はマンガを読んでいない人にも内容が伝わるように、出来事を中心に表現す

る。

②ストーリーの心理描写は避け、「落ち」をよく理解した上で、客観的に事実だけを

作文を書くようにする。

③生徒は書き終わると、声を出してゆっくり読み、訂正箇所があればすぐ直すが、決

して「消しゴム」で消さないようにします。

なぜなら、訂正した箇所を本人がしっかり認識したり、記憶するためです。

なお、指導者は、生徒が書き上げた作文には、まず大きく「花丸」をつけて、細かい注意はしないように配慮します。

それでは、『コボちゃん』を200字作文にする際の、具体的な注意すべきポイントをいくつか上げておきましょう。これは作文練習するときに、最小限でも押さえておくことが、お薦めできるポイントだと考えておいてください。

<ポイント>

①はじめの一文はできるだけ短く単純に終わる。

②文末を常体(~だ体)か、丁寧体(~ます体)かで統一する。

③直接話法(吹き出し部分)を間接話法で書く。

④話し言葉でなく、書き言葉で書くようにする。

⑤文中の句読点の打ち方を実践的に習得する。

⑥対照的な場面や心理描写を明確に表現する

⑦「落ち」の面白さが客観的に説明できる。

⑧書き上げた文章は必ず読み直し、推敲する。

なお、作文の全体的な構成は、常に、「はじめ→展開(話の流れ)→おわり」という形式で、「だれが、いつ、どこで、何を、どうした」という事項を入れるのを忘れないようにするのが大切だと思います。

(5)接続詞の効果的な使用

接続詞は、作文を書く上で、意外にも軽んじられていますが、実はとても重要な役目を果たしています。なぜなら、この言葉の使い方一つで文章の流れが全く変わってしまうからです。

その例として、日本の有名な作家たちでさえ、文章を書くときに最も苦労するのが、接続詞の使い方だということが知られているからです。

そこで、よく使われる接続詞を次に上げておきましょう。

①連続関係を表示する。→ のために、そこで

②文脈のつながりをなめらかにする。→ しかし

③重要な情報に焦点を絞る。→このように、 すると

④読み手の合意をとらせる。→ それで

⑤接続の範囲を限定する。→ あるいは、たとえば、 ようするに、一方、

ところが、しかし、さらに、また

⑥文章の構造を理解する。→のように、ようするに、したがって、たとえば、

具体的に、なぜなら、まず、第一に、つぎに、さらに、つまり

(6)コボちゃん作文の書き方

ここでは、「コボちゃん作文」を書く場合に、書き始めから終わりまで、どういう点を意識しておくべきかを示しましょう。

①一定の書き出し…「ある日、コボちゃんは~~」というスタイルを基本としま

す。

②書き言葉に直す…吹き出し部分の台詞は、話し言葉ではなく、「書き言葉」で

表現します。

③2行以内の短い文章…接続詞でつないでいきます。

④要注意の語句…「~と言った」、「~と思う」、「~と感じる」

という動詞を避けるようにします。

⑤4コマ目の「落ち」に気をつけて読むようにします。

⑥200字程度…あくまで目安で、超えても可とします。

⑦全部書き終わるまで、原則として十五分程度とします。。

⑧書き終わったら、最後にタイトルを自由につけます。

(7)コボちゃん作文の一例

①タイトル…「犬にパンを取られたコボちゃん」(第36話)

②内容…

ある日、女の子が道で犬にほえられ、とてもこわがっていた。

それを見たコボちゃんは、女の子を助けに入った。そのとき、

コボちゃんは女の子の持っていたフランスパンで追いはらおうとした。しかし、犬の目当てはそのパンだったので、コボちゃんからそれをうばって逃げてしまった。それで、女の子は泣きながら、お母さんにそのことをうったえていた。

●「コボちゃん作文の実例」

『コボちゃん』(第一巻)には、全部で127話ありますが、その中から練習用に相応しいものを8話選び、実践練習をしてみたいと思います。

①原画(マンガ)

②200字作文(例文)

③タイトル

④「落ち」について

⑤関連情報

となっており、一人で作文練習ができるようになっています。

なお、②の例文は正解ではなく、一つの例として示してあるので、あくまで自分の作文として自信を持ってを書き上げるようにしてください。

作文を書き上げた後は、内容に相応しいタイトルを考えてつけてみてください。タイトルは原画にないので、15字程度をメドに自由に書いてください。タイトルづけは意外に難しいのですが、これも作文練習の一環だと考えてください。

(1)オシメの記憶のないコボちゃん(7話)

①原画(マンガ)

②200字作文(例文)

ある日、ママは若いときのミニスカートをはきました。そして、

全身を映す鏡を見つめながら、なつかしがっていました。それを見 たコボちゃんはタンスの中からオシメを取り出しました。

しかし、コボちゃんはそれをはいてみましたが、少しもなつかしくありませんでした。なぜなら、コボちゃんは小さいときの記憶がまったくなかったからです。

③タイトル

「オムツをはいていた記憶のないコボちゃん」

③「落ち」について

コボちゃんはオシメが懐かしくないのは、ある意味では当然ではないでしょうか。なぜなら、オシメをはいていたという「記憶」がないからです。ですから、ここではママとコボちゃんとでは、「記憶の有無」が大きなポイントで「落ち」となっています。

④関連情報

一九六七年に、イギリスから来日したツイッギーというモデルがいました。彼女が日本各地のファッションショーで、ミニスカートをはいて登場したのは、まさに衝撃的な(男性にとっても)出来事だったのを記憶しています。多くの女性は、それをはいてさっそうと歩く彼女の姿に魅了され、何とほとんどの若い女性が、われもわれもとミニスカートを身につけたわけで、大変なブームを巻き起こしました。

今ではミニスカと称して、女性の普通のファッションになりましたが、当時は世界中の女性の革命的なファッションだったのです。それは、この日本でも、女性の慎ましい考え方が根底からくつがえされ、社会に向かって自己表現できる方法として、またたく間に若い女性から各世代の女性に広がり、この斬新なファッションが、伝統文化を重んじる日本でも大流行する社会現象を引き起こしたというわけです。

(ツイッギーの)ミニスカート) (赤ちゃんのオシメ)

(2)いま足がはなせないの(14話)

①原画(マンガ)

②200字作文(例文)

ある日、コボちゃんは「あや取り」の相手として、おじいちゃん、おばあちゃん、ママに声をかけますが、次々に手がはなせないと断られてしまいます。

その後、コボちゃんが縁側で、一人で足のあや取り遊びをしていると、だれかが「コボちゃんちょっと」と声をかけました。しかし、コボちゃんは「いま足がはなせない」と断わって、さっき断られた仕返しをしました。

③タイトル

「いま足がはなせないの」

④「落ち」について

コボちゃんが、大人の「手がはなせない」と言ったのに対し、「足がいそがしい」と返事したのは、「手」と「足」を単に対照的に考えたのか、「忙しい」という意味で理解していたかどうかわりませんが、「足がはなせない」というのは、作者の優れた着眼点だと感心させられます。

⑤関連情報

あや取りは手でやっても難しいのに、足でやるというのはな かなかできないからです。これは、あくまでコボちゃんのユニークな発想で、手と足を入れ替えたのかも知れません。それにしても、コボちゃんが「あや取り」を、

足でやるという発想が面白いですね。

ちなみに、私が小さかったころ、「あや取り」は女の子の遊びなので、やらせてもらえませんでした。その他、女の子の遊びは、「おはじき、お手玉、着せ替え人形、ままごと、折り紙、縄跳び、ドッチ・ボール」などがあり、男の子の場合は「メンコ、コマ回し、竹馬乗り、コマ回し、三角ベース、腕相撲、相撲(室内では膝相撲となる)、おしくらマンジュウ」などがありました。ただ、「カルタ、トランプ、かくれんぼう、缶蹴り、ケンケン飛び」などは、男女を問わず一緒に遊んだものです。

それにしても今では、昔のように男女の性別で遊びを分けてしまうと、性差別として非難されるでしょうから、ジェンダー・フリーという観点からも、男女で分けないのが常識にの世の中になりました。つくづく時代は変わったものだと感じます。

��あやとり 花丸

(3)目が笑っていない!?(34話)

①原画(マンガ)

②200字作文(例文)

ある朝、コボちゃんはおじいちゃんとおばあちゃんの前で、大声で笑いました。それから、パパの前でも大声笑うと、不思議そうな顔をされました。その後、ママの前でも同じように笑うと、ママから目が笑っていないと言われてしまいました。

実は、コボちゃんはオネショをして、みんなに笑ってごまかそうとしたけれど、ママには見破られてしまいました。

③タイトル

「目が笑っていない!?」

④「落ち」について

ママは、コボちゃんが朝からみんなの前で大笑いをしているのに「目が笑っていない」のに素早く気づき、コボのごまかしを見破ります。

「目が笑っていない」というのは、文字通りに考えない方がいいようです。この場合は、コボちゃんがオネショの照れ隠しに笑っていたわけで、失敗を笑いで隠そうという意図があります。

⑤関連情報

また、それとは逆に人がひどく怒っているときでも、目だけが笑ていることがありますので、うっかり見逃すと大変なことになるので、注意する必要があります。

このように目の表情には、人間の様々な感情や考えを反映しています。

こういうことが人間関係を複雑にしている要因ともなっているようです。

ところで、コボちゃんは、ママにオネショを見破られたので、どうするのでしょうか。

おねしょについては、私も小学低学年のころまで、ときどきフトンの上に立派な地図を描いていたせいか、子どものときの苦い記憶として、今でも残っています。ですから、コボちゃんが、おねしょをしたのをしきりに笑ってごまかそうとする気持ちは、分からないでもありません。

おねしょは、自分の力ではどうにもならないので、眠りに入った後は野となれ山となれの精神で、後は「おねしょの神様」でもお願いして、夜はぐグッスり寝るしか方法はないかも知れませんね。

(しまった。またやってしまった!)

(4)ホントはどっちなの?(63話)

①原画(マンガ)

②200字作文(例文)

ある日、おじいちゃんとおばあちゃんに来客がありましたが、その人がもうおいとま(帰ろう)しようとしています。すると、二人はさかんに引き止めようとしますが、お客さんは何度も辞退(断ろうと)します。ところが、コボちゃんは、その全く逆の応対をします。

コボちゃんは、「さようなら」と言って、お客さんが早く帰って

くれることを願っているのです。実は、お客さんが食べなかったケーキを、コボちゃんは早く食べたくて仕方がなかったのです。

③タイトル

「ホントはどっちなの?」(本音と建前)

④「落ち」について

コボちゃんは、お客さんに対して「さようなら」、「またおいでください」、「では」という言葉を連発します。特に、二番目は丁寧な表現ですが、実は「早くお帰りください」ということで、逆の意味になります。

これは、建前はあくまで丁寧なのですが、本音では早く立ち去ってほしいと願っているわけです。日本では、挨拶の場面でよく見られ、このため本音と建前の社会とまで称されています。

⑤関連情報

この話の本音と建前の流れは左の図のようになります。

テキスト(急ぎますので!) (さようなら) (お目当てのケーキ)

(5)「ハエ」と「はい」のちがい(70話)

①原画(マンガ)

②200字作文(例文)

ある日、コボちゃんはハエを見て、「はい」と言ったところ、おじいちゃんは吸っているタバコを指さして、これを「はい」というのだと教えました。次の日、コボちゃんは幼稚園の先生に名前を呼ばれたとき、「はえ」と返事をしてしまいました。すると、となりに座っていた女の子は不思議そうな顔をしていました。

つまり、コボちゃんは、まだ「ハエ」と「はい」の区別ができていなかったということです。

③タイトル

「ハエ」と「はい」の勘違い

④「落ち」について

この話では、おじいさんではないのですが、飛んでるのは「灰」ではなく、まさに「ハエ」だったわけね。しかし、コボちゃんはそれに気づいていないようです。

⑤関連情報

マンガの「ハエ」は、一見すると「ハエ」が東京方言では、「はい」になって伝わったと考えられそうです。ある資料では室町時代以後、当時の都であった京都でも、「はい」という発音が広がってきたとあるので、必ずしも江戸ことばだけが変化した音ではなさそうです。

このように「い」と「え」の発音には揺れがあり、それは東北地方から、関東の方言の特徴でもあり、その影響が考えられます。その揺れは、地域のことばだけでもなさそうです。

ちなみに「ハエ」の熟語を見ると、「はい帳」や「はいたたき」などは、伝統的に「はい」の発音となっています。ある調査によると、「はえ」と言う人が、全国では83%と多数を占め、学術名(和名)も「はえ」になっています。

ところで、昭和の時代まであった「はいたたき」も、日本人の生活様式の変化のため、私達の身辺から姿を消しつつある現状では、「はえ」という発音が当たり前になりそうです。

(昔懐かしいハエたたき) (ハエ取り紙にかかったハエの群)

(6)捨てネコが「粗大ゴミ」なの?(76話)

①原画(マンガ)

②200字作文(例文)

ある日、おじいちゃんんは粗大ごみ捨場で、まだ使えそうな丸イスを見つけました。おじいちゃんはそれを取り上げながら、最近の日本人は何でも簡単に物を捨てるのかを嘆いていました。

その後、家に帰って、その丸イスに座りながらママとコボに、もったいないから拾ってきたことを、自慢そうに話していました。それを聞いていたコボちゃんはゴミ捨場で拾ってきた三匹の子ネコを押し入れに隠したけれど、おばあちゃに見つかってしまいました。。

③タイトル

捨てネコが「粗大ゴミ」なの?

④「落ち」について

コボちゃんは、おじいちゃんに見習って、なんと捨てネコを三匹も拾ってきたのです。これにはおばあちゃんもあきれてしまったというのが「落ち」になっていますね。

⑤関連情報

コボちゃんは、捨ててある物は何でも構わないと思ったのでしょう。小ネコを拾ってくるというのは、いかにもコボちゃんらしい思いつきだと思いませんか。

ところで、「粗大ゴミ」といえば、会社を辞めて家でゴロゴロしているご主人に対して、「粗大ゴミ」と呼んでいた時代がありました。今考えても、なんとも失礼な表現ではないでしょうか。

(三匹の捨てネコ)

(7)「すずめの学校」じゃないのに」(82話)

①原画(マンガ)

②200字作文

ある日、コボちゃんは幼稚園で、先生の伴奏で「スズメの学校」 を、初めから最後まで自信満々に歌いました。すると、それを聞いていた園児たちは、歌い終わったコボちゃんに盛大な拍手を送りました。

先生も大変よく歌えたとほめてくれましたが、本当は「むすんでひらいて」の

はずだったので、うつむいてやり切れない顔をしていました。

③タイトル

「すずめの学校」じゃないのに…

④「落ち」について

コボちゃんは、勘違いから先生の伴奏とは別の「すずめの学校」を歌っていました。しかし、そのあまりにも堂々とした間違いぶりに、先生は何も言えずに最後まで伴奏してしまったという「落ち」になっています。.

この内容は、コボちゃんが得意満面なのに対して、先生の情けない表情が対照的で、 その対比がとても面白い構成になっています。

とても面白い構成になっています。

⑤関連情報

「すずめの学校」

チイチイパッパ チイパッパ

雀の学校の先生は

むちを振り振り チイパッパ

生徒の雀は輪になって

お口をそろえて チイパッパ

まだまだいけない チイパッパ

も一度一緒に チイパッパ

チイチイパッパ チイパッパ

現代っ子は「すずめの学校」を聞いたことはある程度であっても、あまり知らないようなので、ここで、その歌詞を紹介しておきます。

ちなみに、童謡「すずめの学校」という歌は、清水かつら(生没年:明治31年~昭和26年)が戦前に作詞した曲で、当時の子どもは誰もがよく歌っていたそうです。

この歌を深読みすると、すずめの先生がムチを振って命令し、生徒のすずめは一方的に自己思想を禁じられて、国策に向かって突き進むことを歌っているといわれています。

また、すずめのたった一つの鳴き声である「チイパッパ」を比喩的表現として、全ての日本国民が一つの言葉を胸に、日本国を守ろうとすることも同時に歌っているようです。

(ハイ、みんな声をそえて!)

(8)コボちゃんは天才少年かも?(97話)

①原画(マンガ)

②200字作文(例文)

コボちゃんは蛍光灯のコードを伸ばし、先端を丸くしばっています。それを頭に取り付けて絵本を読んでいます。コボちゃんはしばらくすると、ウツラウツラしてきました。その後、コボちゃんがそのままの格好で寝ている姿をおじいさんとママが見かけました。

そのとき、おじいちゃんは、もしかするとこの子は天才かも知れないと感心しますが、ママは、ただ無精に過ぎないのだと冷静に言い放ちます。

③タイトル

「コボちゃんは天才少年かも?」

④「落ち」について

コボちゃんは、絵本を読むうちに眠くなることを予想して、明かりのスイッチが自動的に消えるようにとあるアイデアを思いつきます。それが「落ち」になっています。

⑤関連情報

おじいちゃんは、コボちゃんが天才かも知れないと思いますが、ママ

は単なる無精だと冷たく言い放ちます。その温度差がはっきりしていて、とても興味深い対比となっています。ちなみに、今の子は「無精」という言葉を知らないようなので、きちんと説明する必要がありますね。

おじいちゃんとママは同じ場面にいるのに、一方は天才だと思い、他方では単に無精だと考えるのは面白い現象ですが、こういう子ども可愛さの勘違いは普通の家族でもよく起きているようです。

●【コボちゃんの創作文】

これまで『コボちゃん』を教材にして、200字作文の書き方を練習してきましたが、これはあくまで四コマ・マンガの紙面情報をいかに文字情報として表現するかに力点がおかれていました。

しかし、これをあくまで原画をもとにした作文を考えるわけで、そこには子どもの独創性が十分に育つとはいえません。そこで、「コボちゃん創作文」では、マンガを素材としながらも、それをさらに発展させて自由に創作文が原稿用紙(400字)で五枚以上のストーリーに書ける契機として、「コボちゃん創作文」と題して、私なりのショート・ストーリを考えた次第です。

このようにコボちゃん創作文」は、マンガから始まって独自の創作文に至るまでのつなぎの練習で、自然な形で移行できるという点に配慮してあります。従って、ここでの創作文を熟読すれば、みなさんはきっと自分のストーリーを書いてみようという気持ちになるのではないでしょうか。

そんなときには、あくまでみなさんが自分の力で、創作文を試してみることをぜひお薦めしたいと思います。

(1)コボちゃんの家族

「ボクの名前はコボっていうんだよ。はじめて会った人は、コボって聞くと、たいてい変な顔をするんだ。たぶんボクのことを女の子だと思っているからかも知れない。でも、いつも女の子と間違われるので、本当にいやになっちゃう。

ある日、家族のみんなにボクの名前の意味を聞いてみたことがある。すると、次のような返事が返って来た。

パパ「元気に育ってほしかったから」

ママ「とっても可愛かったから」

とニコニコ笑っているだけなんだ。

なんだかよく分からないので、今度はおじいちゃんとおばあちゃんに聞いてみることにした。すると、

おじいちゃん「丸々と太っていたから」、

おばあちゃん「優しい顔をしていたから」と答えてくれた。これじゃ、ますます分からなくなる。まったくなぞなぞみたいだ。

そこで、ボクは家族の四人のことばのナゾを解くことにした。

まずキーワードは次のように、

「元気だ」「可愛い」「太っている」「優しい顔をしている」

となったのだけれど、これがボクの名前の「コボ」に、どうしても結びついてこない。

(いったいどうなっているんだろう。いくら考えてもわからない)

***

みなさんは、みんなのことばから「コボ」の意味がわかりますか?

***

仕方がないので、ボクの産みの親の植田まさし先生に電話で聞いてみることにした。

すると、こんな返事が返ってきた。

「実は、コボはボクの本名でね。小さいころ、香川県の方言で「こぼんさん」とよばれていたわけ。それは「末っ子」という意味なんだよ。マンガの中で、コボちゃんは長男だけど、末っ子のコボちゃんの呼び方にすると、おもしろいと思ったわけ」

「なあんだ、そうだったのか。それは発想の逆転というやつだね」

「おやおや、難しいことを知っているね」

植田先生のおかげで、コボの名前がどうしてついたのか、よく分かった。

しかし、漢字で「小穂」の意味を聞くのをうっかり忘れてしまった。そこで、物知りのおじいちゃんに聞くことにした。

おじいちゃんの説明によると、「小穂」の「小」は、「小さい」とか、「可愛い」という意味になる。そして「穂」は「稲の穂」で、「恵む」を意味している。だから、「小穂」は「小さくても実りをもらす」という意味になり、人の役に立つということだった。

コボちゃんはそれを聞いて、悪い気はしなかった。

コボはなんとなく分かったようで分からなかったが、もうあきらめることにした。

ところで、ボクの名前のついでに、家族の名前の紹介した方がいいと思った。

ボクのパパは田端耕二で、田畑家の二番目の男の子だ。ママは田端早苗で、山川家の一人娘だ。結婚前は山川早苗だったけれど、結婚してから田端早苗に変わった。

パパはママと結婚してママの両親と一緒に住むことになった。そして、五年前にボクが生まれたというわけだ。

ボクのおじいちゃんは山川岩夫といって、昔、学校の先生だった。そのためときどき腰に手を当ててお説教をする。おばあちゃんは山川ミネだけど、昔は岩田ミネだったそうだ。

こんな五人だけど、ある日、パパはママに、

「春のスーツを買ってやろうか」

と言うと、ママは、

「あらホント!?」

と喜んでいた。

また、別の部屋では、おじいちゃんがおばあちゃんに、

「今度の休みに温泉でも行くか」と誘うと、

「ホント!?」

と喜んでいました。

コボちゃんはここで祖父母を、「両親です。」

と紹介する。

最後に、コボちゃんは、両親と祖父母を紹介したあと、

「それから、ボク田端小穂、この家の一人っ子です」

とすまし顔で自己紹介をした。

ちょうどそのとき、ママとおばあちゃんは、

パパとおじいちゃんに向かって、

「悪質なウソはやめてください」

と怒っている。なんとママとおばあちゃは頭から湯気を立て怒っているのだ。

***

さてさて、なんで二人がこんなに怒っているのか、みなさんは分かりますか。

***

実は、二人は、、この日がエプリルフールで、うっかりだまされていたのを知ったからだった。

そのとき、かんじんのコボちゃんは、エプリルフールの日は、ウソをついてもいい日だということをよく知らなかった。

(2)おじいちゃんの盆栽

ある日、コボちゃんは、ふと庭の方を見た。そこにとなりのター坊が野球のバットを持って立っていた。足もとにボールがころがっていたが、なんだかようすが変だった。

コボちゃんは、少し不安になってターちゃんのそばに寄って行った。

「ターちゃん、どうしたの」

「なんでもないもん」

「ひとりで遊んでいたの」

「なんでもないもん」

「そう、じゃいっしょに遊ぼうか」

「いやだ、ボクもう帰る」

「あれ?いつも遊んでくれってせがむのに」

「いいもん、ボクかえる」

そう言いながら、ターちゃんはさかんに左の方を気にして見ていた。コボちゃんはそれ気づいてその方向を見ると、びっくりした。

なんと、おじいちゃんの大切にしていた盆栽がこわれていたのだ。

「あれ、ターちゃんじゃないの」

「ボク、知らないもん」

「だってターちゃんしかいないじゃない」

「ボクじゃないもん」

「ウソついちゃだめだよ」

「ボク知らないもん」

「ほんとのこと言わなくちゃだめだよ」

「ボクじゃないもん」

「よーし、そんならおしおきだから」

と言って、コボちゃんは左のほっぺをギュッとつねった。

すると、ターちゃんは大声で泣き出した。

その声を聞きつけて、おじいちゃんがあらわれたが、コボちゃんがター坊のほほをつねっているのを見ておどろいた。

「こら、コボ、なにをしてるんだ」

「だって…」

「お兄ちゃんのくせに、小さな子をいじめるんじゃないぞ」

「いじめてなんかいないよ」

「へりくつ言うんじゃない。ごめんね、あとでうんとしかっておくから」

「だって、おじいちゃんの大事な盆栽を、その子が割っちゃったんだよ」

「なに、盆栽がどうした!?」

そのことばに反応したおじいちゃんは、すかさず盆栽の方を見た。すると、大切にしていた盆栽が一つこなごなに割れていた。

それを見たおじいちゃんは、せっかく大切にしていた盆栽をこわされて、すっかり怒ってしまった。

「こら、なんてことするんじゃ」

「ボクじゃないもん」

「じゃ、だれがやったんだ」

「コボか」

「ぼくじゃないよ」

「ターぼう、ウソついちゃだめだ」

と言って、おじいちゃんがターぼうの右のほほをギュッとつねった。すると、

ターちゃんはますます大声で泣き出した。

そのとき、ちょうどおばあちゃんがあらわれて、おじいちゃんがターちゃんの

ほほをつねっているのを見てあわてた。

「あなた、なにしてるんですか」

「なにって、この子がね」

「なにをしたというんですか。やめてください」

「じょうだんじゃないよ」

「じょうだんも、ヘチマもありません」

「いや、盆栽をねえ…」

「盆栽かなんだかしらないけど!」

「いや、でもね」

「あなた、とにかくやめて!」

と言って、おばあちゃんはおじいちゃんをはがいじめにした。

おばあちゃんはひっしに止めようとしたので、つい力が入ってしまった。そのいきおいに負けそうになり、おじいちゃんはつねっていた手をはなした。

その後、コボちゃんとおじいちゃんは、次々に事情をきちんと説明した。

そこで、おばあちゃんは、自分がかんちがいをしていたのを知って、平あやまりだった。

「ごめんね、ターぼう、みんなかんちがいをして」

「ぼくじゃないもん」

「この子、まだ言っているよ」

それを聞いたコボちゃんは、きびしい顔をしてターちゃんをのぞきこんだ。

すると、ターちゃんは、

「カラスが木をツンツンしてて…、それからね、ワンちゃんが飛びかかったときガチャンってこわれたの」

「ええ?、じゃ、ターぼうじゃなくて、カラスとワンちゃんだったの」

「うん、ぼくじゃないもん」

「そうか、それは早がてんしてしまったね。ごめんごめん」

とおじいちゃんがあやまった。

しかし、ターちゃんはなかなか泣き止まなかった。ターぼうは二人から思い切りつねられたので、両方のほほがまっ赤になってしまっていた。

みんななんとかなぐさめようとしてけれど、ターちゃんはなかな泣き止まなかった。みんな困りはてたころ、おばあちゃんが、ターちゃんの顔をのぞき込んで聞いた。

「ターちゃん、おなかすいた?」

「……」

「のどかわいた?」

「……」

「困ったわ、どうしょう」

「……」

「そうだ、アイスはどう?」

というおばあちゃんの最後のことばに、ターちゃんは、うれしそうにうなずいた。

「じゃ、ちょっと待っててね」

と言い残しておばあちゃんは、急いで台所に小走りで行った。すぐ両手に三つのアイスを持って、もどってきた。おいしそうなアイスだった。

みんな手を出すと、おばあちゃんが、

「ダメよ、ターちゃんからね」

「は~い」

「ボクにもちょうだい」

「はいはい、どうぞ」

「わしにも」

「はい、どうぞ」

三人はなかよく縁がわにすわって、アイスを食べ始めた。大好きなアイスを口にして、ターちゃんのきげんがようやく直ったようだ。おばあちゃんはホッと胸をなでおろした。それにしても、みんなが勘違いするほど、ちょっとした事件だった。

(3)コボちゃんのひらがな練習

コボちゃんは、ひらがなもカタカナも書けるようになりました。

それは、ママと毎日、練習をしたおかげです。ママはいそがしいのに、かならずコボちゃんと三十分練習をしてくれます。

「さあ、きょうもしっかりやろうね」

「うん、いいよ」

「なにからやろうかしら」

「なんでもかけるもんね」

「そう、じゃ、これは?」

ママは絵本のネコをゆびさしました。コボちゃんは、それを見ながらゆっくり「ぬこ」と書きました。書き終わるとと、自慢げにママに見せました。しかし、コボちゃんは、まだ「ね」と「ぬ」のくべつがよくできません。

「コボちゃん、それって合ってる?」

「ええ?いけない、またまちがえちゃった」

「それだと『ぬこ』でしょう?」

「うーんと、どうだったかなあ」

コボちゃんはちょっと考えてから、書き直しました。こんどは「ねこ」ときちんとかけました。

「はい、よくできました」

「やった。次はなに?」

「次はね、これ」

ママがゆびさしたのは、「お花」でした。これは自信があったので、すぐ「はな」と書きました。コボちゃんは、この漢字も書けるので、ひらがなのとなりに「花」と漢字で大きく書きました。

「ボクも漢字が書けるよ、ほら」

「すごいわね」

「ねえ、ママ、「クサ」も書けるよ」

「『クサ』って、はらっぱの『クサ』のこと?」

「そうだよ。こうでしょ」

そう言うと、コボちゃんは「草」という字を書きはじめました。まだバランスが悪いけれど、りっぱにきちんと書けていました。

ちょうどそのとき、おじいちゃんがそば通り過ぎました。

「おっ、コボ、なかなかじゃないか」

「もう漢字も書けるんだ」

「じゃ、『山』ってかけるんかな?」

「だめよ、おじいちゃん、よけいなことを言っちゃ」

「ん?どうして?」

「だって、ひらがなもまだ完全じゃないのよ」

「へーえ、そうなのか」

「どれどれ」

と、おじいちゃんはコボちゃんのノートをのぞきこみました。

「なあーるほど、『ね』と『ぬ』だね」

「そうなのよ。まだ【た】と【な】もね」

「コボは、まだまだだね」

「そんなことないもん」

「ちゃんと書けるから」

コボちゃんは、おじいちゃんにほめられなかったので、やる気がなくなってだいどころに行ってしまいました。

コボちゃんが、れいぞうこを開けてカルピスを飲んでいると、ママも入ってきました。

「ねえ、コボちゃん、いっしょにお使いに行く?」

「うん、行く行く。どこへ行くの?」

「えき前のスーパーよ」

「わーい、」

二人が、家を出てしばらく行くと、通りの左がわの家で、女の子が勉強しているのが見えました。

「はい、次は『ミズ』よ」

「ミズ、ミズ、…(Water)」

「そう、そのとおり。じゃ、次は『ハナ』よ」

「ハナ、ハナ、…(Flower)」

と女の子がくりかえすのが聞こえてきたので、コボちゃんはそれを聞きつけて、自慢したくなりました。

「ボク、もう書けるもんね」

「そうねえ、さっきやったばかりよね」

「漢字も書けるもんね」

「そうよ、コボちゃん、えらい、えらい」

コボちゃんは、すっかり得意になって、鼻高々です。ママの手をギュッとにぎって大きくふりました。

しかし、二人は大事なことを、一つ見のがしていることに気がつきませんでした。実は、女の子は英語の言葉を練習をしていたのです

女の子が練習していたのは、英単語の(Flower)という字だったのです。女の子は英語が大好きで、毎日、ママといっしょに、書く練習をしていたのです。

しかし、コボちゃんたちは、そのことにまったく気がついていませんでした。「知らぬが仏」ということわざは、こういうことでなんしょうね。

(4)バスの運転手ごっこ

ある日、コボちゃんは、へやで紙ヒコーキを飛ばしていた。紙ヒコーキはコボちゃんのしゅみで、いろんなものを作ることができる。

コボちゃんは、もともとおり紙が好きで、一人でなんでも作ってしまう。しかし、おり紙では、小さなヒコーキしかつ作れなかった。

そこで、新しく画用紙で作ってみることにした。これを使うとサイズが大きくなるので、遠くまで飛ばすことができる。たとえば、グライダーやジェットせんとうき、ジャンボジェットなどは、へやから庭まで飛ばすことができる。

ところで、コボちゃんは、おじいちゃんといっしょに一週間前に作ったピストルがたの発しゃだいを持っていた。

それは、わりばしの先につけたわゴムを手前にひっぱり、それにヒコーキの先をかけるしかけだった、ひっぱったわゴムをパッとはなすと、いきおいよく飛び出すわけだ。

この発しゃだいができてから、コボちゃんは、毎日のように紙ヒコーキ遊びをやっている。しかし、あまりやりすぎてわゴムが切れてしまったため、おじいちゃんに直してもらうことになった。

「おじいちゃん、輪ゴム切れちゃった」

「一人で、直せるだろう?」

「ううん、直せない!」

「じゃ、直してやろうか」

「ありがとう」

「ボンドと輪ゴムを用意しなくちゃ」

「わかった、ママにもらってくる」

コボちゃんは、いきおいよくへやを飛びだして、だいどころへ行った。だいどころではママがごはんの用意をしていた。

だいどころからもどって来たコボちゃんは、

ボンドと輪ゴムのほかに、モナカを手にしていた。

「はい、おじいちゃん、これ」

「おお、モナカか」

おじいちゃんは、うれしそうな顔をした。甘いものに目がないのだ。だから、おはぎやようかんも大好きだ。コボちゃんも、いっしょに食べたがるので、ときどきママにしかられてしまう。しかし、きょうはだいじょうぶだ。

おじいちゃんに直してもらって、発しゃだいはすっかりじょうぶになった。コボちゃんは、楽しくなって連続的にせんとうきを飛ばしていた。そのうち、一つが左に曲がってふすまに突きささってしまった。

(あっ、どうしよう、やぶれたかも)

あわててヒコーキをぬこうとして、手もとが狂ったからたまらない。発しゃだいピストルを持っていた手が、思い切りふすまにぶつかった。ふすまは「ベリッ!」という音をたてて、大きな穴があいてしまった。

「どうしょう、どうしょう」

あまりにもとつぜんのできごとだったので、コボちゃんはすっかりあわててしまった。

はやく穴をかくさなければならないので、ふすまの前で、バスの運転手ごっこをすることを思いついた、こうすれば、穴をふさぐことができるし、だれも気づかないと思った。

ちょうどそのとき、おばあちゃんが通りかかった。

「発車、オーライ、ブッブー」

「あら、コボちゃん、一人で遊んでるの。えらいわねー」

(バレなかった、ホッ)

次に、おじいちゃんが通りかかった。

「ゆれますから、ご注意いください。ブッブー」

「ホー、一人で遊んでいるのか。えらいぞ」

(こんどもバレなかった、ホッ)

最後にパパとママが通りかかった。

「つぎは、北町一丁目でーす」

「もうお兄ちゃんですもんねー」

(なんとか、バレなかった。ホッ)

「そのうち、見つかっちゃうなー」

と、コボちゃんは一人言とを言った。

たしかに、今はだれも気づかなかったけれど、いずれは見つかってしまう。コボちゃんは、今回はふすまの前にイスをおいてすわり、手にハンドルを持って本物のバスの運転手のかっこうをした。だから、家族のだれからも見やぶられなかった。

しかし、こういうことが次にもうまくいくとはかぎらない。コボちゃんは、どうしょうかと一生けんめいに考えた。しかし、いい考えが思い浮かばなかった。

こんなときは、アメリカのジョージ・ワシントン大とうりょうのようにしようと、ふと思った。ワシントンは、確か子どものころ、うっかり桜の木をおったとき、素直にあやまって、ゆるしてもらうことができた。それをみならって、コボちゃんも素直にあやまることを決心した。

(5)いま足がはなせないの!

コボちゃんは、あやとりがとくいです。

今、幼稚園ではやっているので、コボちゃんは大いそがしです。

なぜなら、コボちゃんは、いろいろな形を作ることができるので、みんなの人気者だからです。幼稚園で友だちからさそわれると、あちこちのグループに入って先生のように教えているのです。グループでは女の子が多いので、たのまれると断ることができません。こんなときのコボちゃんの口ぐせは、「男はつらいよ」です。

コボちゃんは、あきっぽいわりには、好きなことに夢中になるクセがあります。一つは「紙ヒコーキ」で、おじいちゃんに教わっています。もう一つは「あやとり」で、おばあちゃんに習っています。

きょうも新しいワザにちょうせんするため、おじいちゃんのところへ行きました。

「ねえ、おじいちゃん」

「ん、なんだい」

「あやとりしない?」

「今、手紙を書いているんで、ちょっと手がはなせんのだ」

「ねえ、やろうよ」

「だめだめ、おばあちゃんとやれば」

そこで、コボちゃんはあきらめて、おばあちゃんをさがしに行った。

「あ、おばあちゃんだ」

「なに?」

「あやとりしようよ」

「物干しをするんだから、ちょっと手がはなせないのよ」

「ねえ、やろうよ」

「だめだめ、おかあさんにたのんだら」

そこで、コボちゃんはあきらめて、台所に行った。

「ねえ、ママ」

「なに?」

「あやとりやろうよ」

「見ればわかるでしょ。いま、手がはなせないのよ」

いつもは、だれかが相手をしてくれるのに、きょうは、なぜかみんなから断られてしまった。

コボちゃんは相手がいないため、一人あやとりをすることにした。一人でいろんなものが作れるので、それなりに楽しめます。

ところで、一人あやとりはいろいろなものがあるので、そのいくつかを紹介します。それは、「東京タワー、天の川、ハシゴ、ほうき、もり」などがあります。また、れんぞくワザでは(山→田んぼ→川→田んぼ→ダイヤ→つづみ→ふね→つりばし→山)などがあります。

ふつうはこれだけできれば、たいしたものです。しかし、コボちゃんは熱心なので、もっと新しいのを試したいようです。

きょうは縁側に出て、ざぶとんをマクラにしながら、いろいろ考えていました。春のひざしがあたたかいせいで、ねむ気がおそってきました。

どのぐらい寝ていたか、よくわかりませんが、耳の奥の方でママの声が聞こえてきたような気がしました。返事をしないままでいると、その声がだんだん大きくなってきました。

「コボちゃん、コボちゃん」

「……」

「コボちゃーん!」

「ん?なあに?」

「なあに、じゃないわ、ちょっと手伝って」

「ええ?いま足がはなせないの!」

「足ってなんのこと」

「足がはなせないの!」

それを聞いたママは台所から急いでやってきた。

ママは、縁側にいるコボちゃんを見てあきれました。なんと、コボちゃんは足にあやとりの糸をまいていたのです。

「まあ、なにをしてるのかと思ったら」

「ボクだって、いそがしいんだもん」

「まったく。ネコの手もかりたいのに」

「ネコの手って?」

「もう、いいわよ」

ママはプンプン怒って、台所にもどっていきました。コボちゃんは、どうしてママがそんなに怒っているのか、わけがわかりませんでした。

そのとき、コボちゃんは、あやとりの糸が足にからまっているのに思い出しました。

(いつの間に足にかけたのだろう)

一人言をいいながら、コボちゃんは、一つ頭にひらめきました。

「そうだ、これに名前をつけよう。えーっと、なにがいいかな。そうだ【ネコの手】がいいかも」

コボちゃんは、いい考えだと思ってママのところへ走っていった。

「ねえ、ママ」

「なによ」

「いいこと、思いついたよ。【ネコの手】ってどう?」

「なにが」

「さっきの足のあやとりだよ」

「ええ?なに言ってんの、あきれた!」

「どうして?」

「その意味わかってんの?」

「ううん」

「いそがしときには、ネコの手でもかりたいということよ!まったくこの子は…」

コボちゃんは、またママを怒らせてしまったらしい。

それにしても、コボちゃんはあやとりの新しいワザに、すばやく名前をつけるくらいだから、頭の回転がいいんでしょうね。

(6)寝不足のコボちゃん

コボちゃんは、ある夢を見ていた。

ふとんの中でウトウトしているうちに、おいしいジュースを飲もうとしていた。

ストローからすすろうとすると、ジュースがぜんぜん口の中に入ってこない。それで、なんども思いっきり吸おうとすると、のどがむせてしまった。

すると、目が覚めてのどがカラカラになっていたので、冷たい水が飲みたくなった。台所に行く途中で、パパとママの話し声が聞こえて来た。ふすまをそっと開けてみた。

「あら、コボちゃん、どうしたの」

「なーに、それ」

「あ、見つかっちゃったか」

「なになに、ボクも飲みたい!」

「だめよ、お水にしなさい」

「そうだよ、いけないよ」

「イヤだ。飲む、飲みたい」

「だめよ、コーヒーは子どもが飲むものじゃないのよ」

「飲みたい、飲みたい」

「こんなの飲んだら、眠れなくなるよ」

「変なの、じゃどうしてパパとママだったらいいの」

これはまずいことになった。子どもはだめなのに、大人だったらいいなんて、コボちゃんは、とてもなっとくできなかった。

コボちゃんは理由がわかるまで、ねばるつもりらしい。そこで、パパはきちんと説明しなければならなかった。

「あのね、これはコーヒーといって、子どもが飲むもんじゃないんだよ」

「どうして?」

「コーヒーの中に、カフェインが入ってるからだよ」

「カフェインって、なに」

「それは、神経を興奮させるものだよ」

「そしたらどうなるの」

「興奮すると、どうなるの?」

「だから、眠れなくなると、つらいじゃないか」

「フーン」

「わかったわね」

「うん、だけど、パパとママは飲んでも眠れるの?」

「ウーン、困ったな」

コボちゃんは、痛いところをついてきた。二人は考え込んでしまった。大人でも眠れない人がいるのなら、パパとママだけがが許されるのはおかしいことになる。

「パパとママは眠れなくなるのに、どうして飲んでるの?」

「どうしてって、おいしいからだよ」

「おいしかったら、飲んでもいいの?」

「それは、つまりだねえ、……」

「あなた。変なこと言わないほうが…」

「そうだな」

「コーヒーはね、お茶といっしょなのよ。だから、ゆっくり飲むと落ちつくの。だから眠れるのよ」

「そうそう、ママの言うとおりだよ」

「じゃ、ボクも飲んでもいいの」

「いや、やっぱり子どもにはしげきが強いかもしれないね。大きくなったらいいよ」

「つまんないな、じゃカルピスにしょう」

「それがいいわよ、早く飲んで寝なさい」

「はーい、お休みなさい」

コボちゃん、大好きなカルピス・ソーダをゴクリと飲んでから、部屋にもどった。

しかし、ふとんにもぐってから、なんだか目がさえて、なかなか眠れなかった。なぜなら、パパたちが飲んでいたコーヒーのことが気になったからだ。頭の中はコーヒーでいっぱいになって、次々とコーヒーの絵がうかんできだ。

(いったいどんな味がするんだろう)

(きっとおいしんだろうなあ)

(飲んでみたいなあー)

しばらくすると、コボちゃんの目はトロンとしてきた。はんぶん目を開けたまま眠っているじょうたいになった。

そのときコボちゃんは、ぼんやりと夢を見はじめていたのだ。それはコボちゃんがパパとママといっしょに、コーヒーを飲んでいる姿だった。

「コーヒって、おいしいね」

「そうか、じゃ、もういっぱい飲むか」

「うん、おいしい」

「まあ、すごいわ、もう二はいめよ」

「平気だよ、もういっぱい」

「まあ、そんなに飲んでだいじょぶ?」

「だいじょうぶ、だいじょうぶ」

こうしているうちに、コボちゃんのおなかは、コーヒーでふくらんできた。とうとうゲップまで出てきたので、急にトイレにいきたくなった。そこで、パットと目が覚めた。

あたりを見るともう朝だった。コボちゃんはしかたなくふとんから出て、トイレに行くことにした。しかし、足元はフラフラしていて、かべに頭をぶつけてしまった。

それを見たママは、しんぱいしてコボちゃんにたずねた。

「コボちゃん、どうしたの?」

「なんか、頭がフラフラする」

「ええ?熱があるんじゃない?」

「ううん、熱はないよ」

「そう、じゃ、どうしてフラフラするの」

「ボク、あの後、コーヒーの夢を見ちゃったの」

「へええ、夢を見たの」

「どんな夢?」

「あのね、コーヒーって、どんな味がするか、飲んだらおいしいだろうな、とか」

「まあ、夢の中でコーヒーを飲んだの」

「おいしかった?」

「ママ、からかわないで」」

「ボク、それで寝不足になったんだから」

「まあ、気になって一晩中眠れなかったなんて、かわいそう」

コボちゃんは、その日、寝不足で目をこすってばかりいた。ママにもかわれたので、バカバカしくなった。

その日からというもの、コボちゃんはコーヒーが飲みたたいと、二度と言わなくなった。

トです。ここをクリックして「テキストを編集」を選択

(7)コボちゃんの寝たふり(タヌキ寝入り)

コボちゃんは昔話が大好きです。

いつも寝る前におばあちゃんに昔話を読んでもらっています。

いつも一つ読んでもらうとねむくなるけれど、今日は目がさえてなかなか眠れませんせん。

「ねえ、もう一つ読んで」

「どうしたの?もう三つめじゃない」

「わかった、もう一つね」

「だめよ、もうねなくちゃ」

「だって、眠くないんだもん」

「しょうがないわねね、じゃあと一つね」

おばあちゃんはしかたなく、次の話をさがしました。

日本の昔話には、「むかしむかし、あるとろに、おじいさんとおばあさんがすんでいました…」という書き出しで始まるものがいくつもあります。

その代表的なものは、

「桃太郎」

「金太郎」

「おむすびころりん」

「かぐや姫」

「一寸法師」

「浦島太郎」

「花さかじいさん」

「ぶんぶく茶がま」

などですが、もちろんみなさんも小さいときから聞いて知っているでしょう。

さて、コボちゃんのお気に入りは「一寸法師」で、毎晩これを聞かないとねむれません。

今日もおばあちゃんの「一寸法師」を聞きながら楽しんでいます。

おばちゃんがいつものように、

「お姫さまは、こづちを何度もふると、一寸法師がぐんぐん大きくなりました。そして、りっぱな若者になりおひめさまとけっこんして、幸せにくらしました。はい、これでおしまい!」

「もう一回読んで」

「ええ?だめよ、もう四回めよ」

「読んで、読んで」

「もうしょうがないわねえ」

「おねがい、おばあちゃん」

「どうして一寸法師が、そんなに好きなの?」

「だって、おもしろいんだもん」

「なにがおもしろいの?」

「あのね、一寸法師がオニをたいじするところ」

「一寸法師って強いのね」

「そうだよ」

「だって、ちょうパワーだもん」

「ちょうパワーって、なに?」

「うーんと、すっごく強いってこと」

「だけど、オニだってかわいそうじゃない」

「しかたないよ、悪いやつだもん。じごうじとくじゃない?」

「ええ?今なんって言ったの?」

「じごうじとく(自業自得)だよ」

「あら、むずかしいこと知っているのね」

「どうしたの」

「テレビでやってたよ」

「テレビで?」

「テレビの昔話で言ってたの」

「で、意味わかるの?」

「うーん、悪い人をやっつけること?」

「それだけじゃないのよ」

と言うと、おばあちゃんがコボちゃんにもわかるように、やさしく説明してくれました。

「それはね、自分がした悪い行いに、自分がむくいを受けることよ」

「むくいって?」

「人に悪いことをすると、それが自分にももどってくること」

「ふーん、じゃオニはお金をぬすんだのだからしかたないね」

「それもあるけど、オニは多くの人もいじめていたから」

「そうか、だから自業自得なんだ」

「じゃこれで、おしまいね

「ええ?ずるい。まだ終わっていないよ」

そのとき、ママがせんたくものをかかえて部屋に入ってきました。すると、コボちゃんがまだ寝ていないのに気づいてたずねました。

「コボ、まだ眠れないの?」

「眠くないんだもん」

「だめよ、おばあちゃんも寝る時間だからから」

「今日はなかなかねなくて、四回めなの」

「こまったわね。じゃ、あとはワタシが引き受けるから」

「そう、じゃ、お願い」

「あっ、おばあちゃん行かないで」

コボはママに代わると困ったことになるのがわかっていました。なぜなら、ママのお話は、いつも難しくてわからなくなるからです。

ママの昔話は、おばあちゃんのと違って、すぐ計算問題になってしまうのです。

(コボはそれがわかっているので、なんとかしようと考えていました)

ママはコボちゃんの気持ちにかんけいなく、すぐ話し始めました。

「ある日、おばあさんが川でせんたくをしていると、上流から桃が七つ流れてきました」

(始まった、始まった。ママおとくいの計算問題だ)

「おばあさんはそれをひろって帰り、家で三つ食べました」

(うーんと、七つの桃で、三つ食べた)

「さて、第一問、残りの桃はいくつでしょう」

「三つ!」

「ちがうわよ」

「うーんと五つ!」

「どうして?」

(う~んと、うーんと、もういいや、めんどうだから、眠っちゃおう)

すると、コボちゃんは急にいびきをかきながら、たぬきね入り(寝たふり)しました。ママは、コボちゃんの性格をよく知っているので、苦手な計算の問題を出したわけです。

コボちゃんはうまく寝たふりをしたつもりですが、実はママのさくせんにまんまとはまってしまったことになります。

(8)もてる男はつらいよ

きょうは、幼稚園のピクニックの日だ。

みんなは、先生といっしょにスクール・バスに乗り込んだ。バスの中では、みんな楽しそうにおしゃべりをしていた。

先生が人数のかくにんのため、ゆっくり数えていた。すると、山田先生が、

「あら、一人たりないわ」

と言ったので、田中先生が

「だれかしら、あと一人、だれかしら?」

とあたりを見ました。

「センセイー、コボちゃんがいない」

とみんなが一せいに叫んだとき、バスの前の方から、コボちゃんが急いでかけて来た。

それを見たみんなが、

「コボちゃーん、早く早く!」

と大声で叫んだ。もう大変なさわぎだ。

コボちゃんは、夕べおそくねたので、今朝うっかり朝ねぼうをしてしまった。

間に合わなくて、朝ごはんを食べる時間がなかった。

それで、とにかくおくれないようにバスまで走った。コボちゃんは、

「センセイ、ごめんなさい~!」

と山田先生にあやまると、

「いいわよ、だいじょうぶ?」

となぐさめてくれたので、安心した。

全員そろったところ、バスはみどり公園をめざして出発した。

その公園は、幼稚園から一時間かかるけれど、丘の上にあって広々としている。

天気の良い日は、遠くに山が見えてとても気持ちいい。きょうもまっ青に晴れて、ウキウキする。

しばらくなわとびやボールなげなどをしてから、お昼ごはんを食べることになった。

みんなが一番楽しみにしている時間がやってきたのだ。コボちゃんは、もうおなかがペコペコだった。ママが作ってくれたお弁当を開けるとサンドウイッチがきれいにならんでいた。

「わー、どれから食べようかな」

とえらんでいると、よし子ちゃんがそばに寄って来た。。

「コボちゃん、バナナと取りかえっこしない?」

「取りかえっこすんの?」

「そう、いいでしょう?」

「ウン、いいよ」

「ありがとう」

「ウン」

(しょうがないか、バナナは、あとで食べようっと)

その次に花子ちゃんがやって来た。

「コボちゃん、チョコと取りかえっこしない?」

「ウン」

「ありがとう」

「ウン」

(これも、あとで食べよっと)

今度はゆり子ちゃんがやって来た。

「コボちゃん、ジュースと取りかえっこしよう?」

「ウン」

「ありがとう」

「ウン」

(これも、あとで飲もっと)

するといっしょにいたよう子ちゃんが、

「ドーナツと取りかえっこしよ」

「ウン」

「ありがとう」

(これも、さいごに食べるとするか)

コボちゃんは、せっかくママのサンドイッチをたべようと思ったけれど、あと一つしか残っていなかった。

とにかくもうだれとも取りかえっこしないように、急いでのこりの一つを飲みこんだ。

「ああ、やっと食べれた」

「あら、コボちゃん、まだ食べないの?」

という声が聞こえた。山田先生だった、

「ウウン、はんぶん食べたよ」

「そう、おいしそうね」

「先生、食べる?」

「いいわよ、コボちゃんのでしょ?」

「ウウン、ボクのじゃないの」

「ええ、どういうこと?」

「みんな、とっかえていったの」

「あら、そう」

「でも、おいしそう」

(そうかな、みんないろいろ取りかえっこしたけれど、バナナ、チョコ、ジュース、ドーナツなんだけどね)

コボちゃんは、まだ、おなかがすいていたので、一気に食べてしまった。そして、なかよしのヨッちゃんからもらったアイスクリームも、ぜんぶ食べてしまった。

その後、家に帰るとおなかがいたくなって、熱も出てしまった。ママはびっくりしておいしゃさんに来てもらった。

「コボちゃん、どうしたの?」

「ウン、いろんなもの食べたの」

「いろんなものって?」

「バナナ、ジュース、チョコ、ドーナツ、

それに、アイスクリームなんか」

「おやおや、ずいぶんいろいろだね」

「すいません、この子、お友だちと取っかえっこしたんですって」、

「しかたないもん」

「なんでそんなもんばかり食べたのよ」

「もてる男のつらいところなのだ」

「変なこと言って、みんな女の子でしょ」

「……」

「パパがいけないのよ。とらさんのえいがなんか見ているから」

思わぬところで、パパにとばっちりが来た。

とらさんが好きなパパは、ときどき『男はつらいよ』の映画を見ている。だから、ちょっと困ったように、にが笑いをしていた。

●第3回子ども研究会発表会(2021.10.9) 発表資料

発表1.「子どもの発達過程と絵本児童文学-」 発表者:大山

発表2.「読解力と作文教室との関係」 発表者:髙木

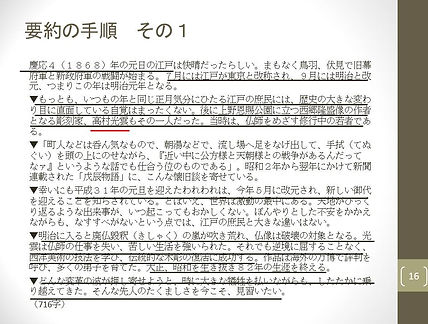

●第2回子ども研究会発表会(2020.10.17) 発表資料

発表1.「小学校の英語教育」 発表者:石川

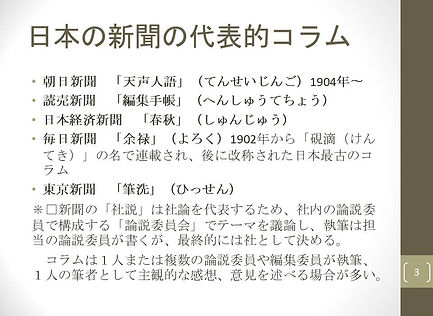

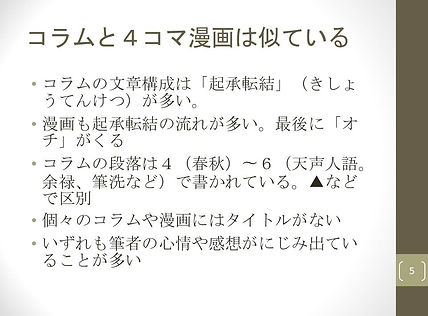

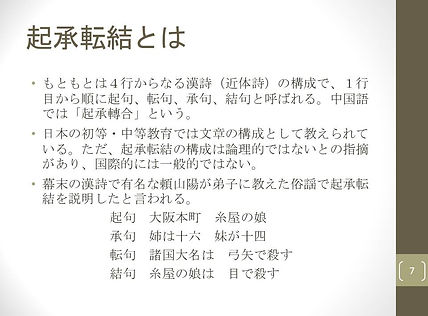

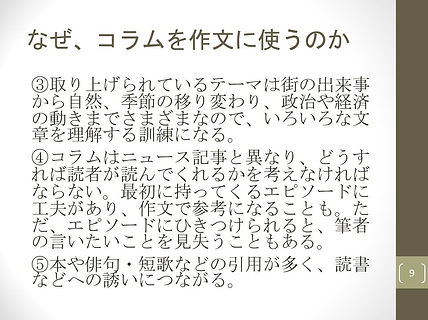

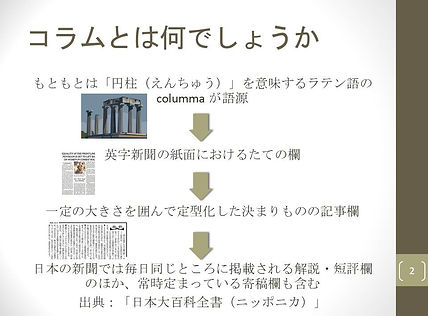

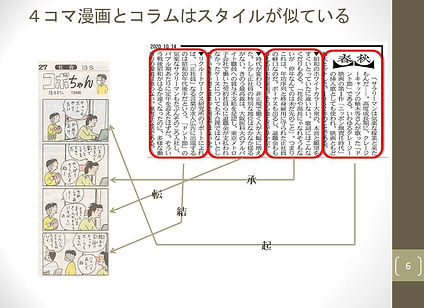

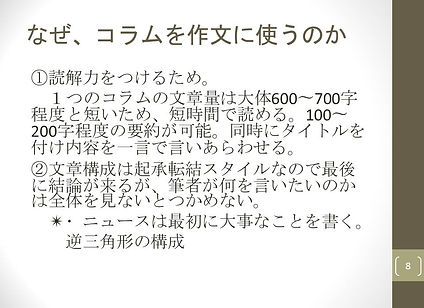

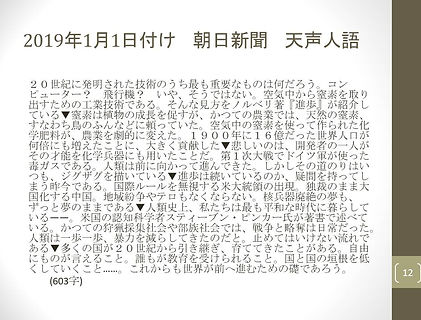

発表2.「新聞のコラムを作文に活かす試み」 発表者:岡崎

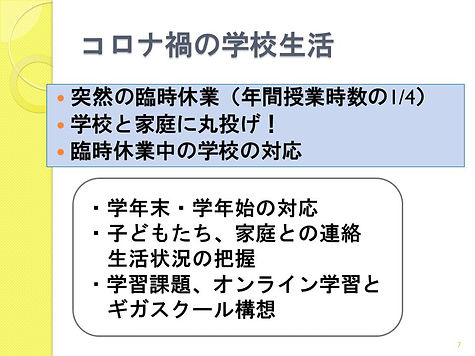

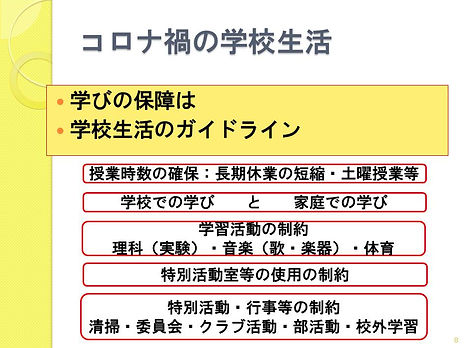

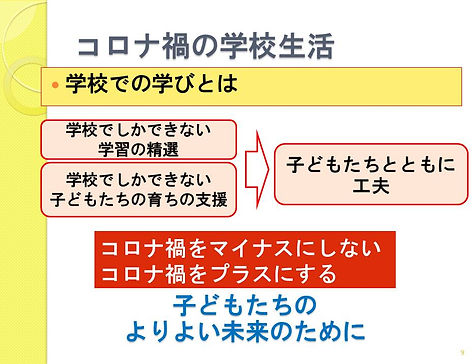

発表3.「新指導要領とコロナ禍の学校教育現場」 発表者:野口

●第1回子どもの作文をめぐる講演・研究発表会(2019.10.6)

ビデオ

音声を得るには、動画画面右下にある音声マークをクリックして

ください。

高齢者の“脳トレ”に「マンガ作文」活用

子ども国語教育学会 世良 幹夫

超高齢社会に入り、自治体の集会所や福祉施設などで、地域の高齢者を対象にした健康講座や健康教室が増えています。こうした講座のひとつに4コマ漫画を使用して作文を書く講座が開かれました。実施したのは、こうした健康講座を首都圏で展開している“プレイケアセンター”と言う会社で、福祉施設や地方自治体から委託されて運営しています。この会社から依頼されて、世田谷区内の施設で2018年2月に、杉並区内の施設で同年5月に、「マンガで楽しく200字作文」の講座が開催され、講師を務めました。参加者は、世田谷が10人、杉並が11人でした。

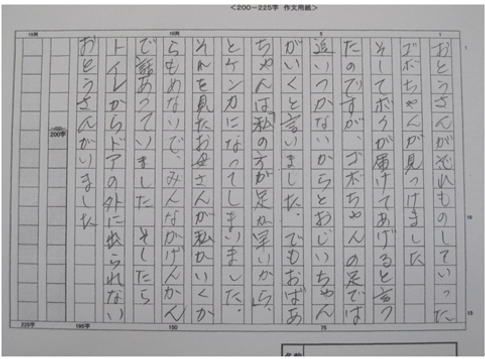

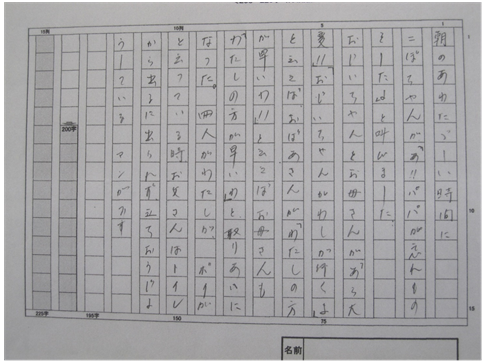

両講座とも参加者のほとんどが楽しそうに作文に取り組みました。しかし、世田谷の講座では10人のうち2~3人が、杉並の講座では11人のうち1~2人が、書かないか、書いても数行でした。こうした人の中には、病気の後遺症で書くことに集中できないからと言う人もいました。

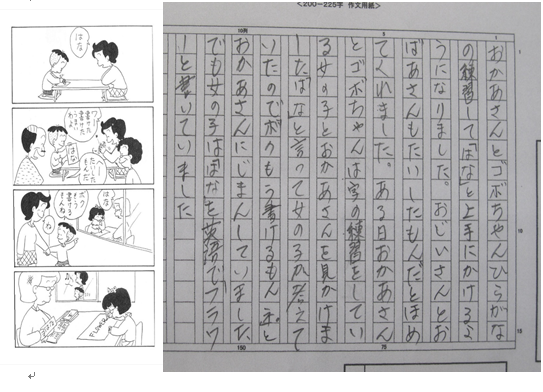

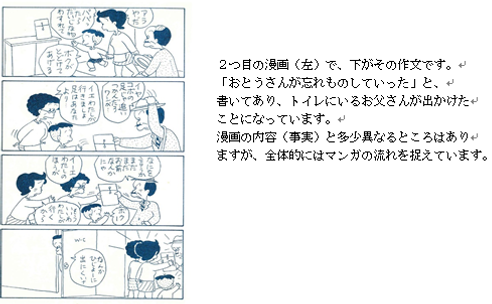

杉並の講座では、参加した人たちの作文をコピーさせてもらいましたので、その作文も一部紹介しながらこの時の様子を説明します。まず、参加者に、新聞に連載されたコボちゃんが主人公の4コマ漫画と225字の枡目の原稿用紙を配付して、以下のような大まかな書き方を説明しました。

・漫画の内容を書く。自分の感想や意見は含めない。

・1つの文(センテンス)は2行くらいの短い方が判りやすい。

・書き出しは、「ある日、コボちゃんは・・・」で始める。

それでも、「どのように書いたらよいのか判らない」と言う声が、2~3人からありましたので、私が書いた作文を1例として読んで聞いてもらいました。その結果、おおよそ理解してもらえた様でしたので、私が読んだものとは別の漫画の作文に取りかかってもらいました。1~2人を除いて、だいたい15分以内に書けたようでした。

以下に、漫画と書いてもらった作文を例示します。

主語がはっきりしなかったり、助詞がなかったりするなどいくつか気になる点はあり ますが、全体としては漫画の流れやオチをとらえた判りやすい作文に仕上がっています。3コマ目の漫画の作文で、「ある日、・・・」と書いています。1~2コマ目と違う日の行動と受け止めたようです。「子ども作文教室」でもこうした時制を気にする児童がいます。

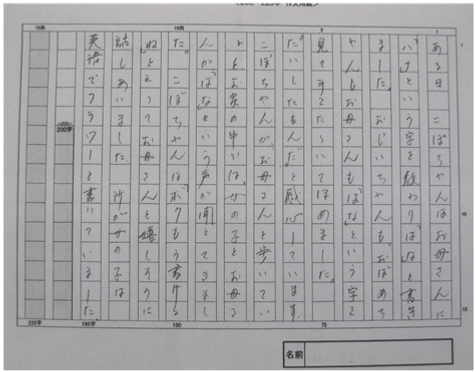

以下も同じ漫画の作文です。

こちらも助詞の使い方など細かい点を気にしなければ、人物の表情も含め良く書けています。

テキストです。ここをクリックして「

以下も同じ漫画を作文にしたものです。

いかにも朝の慌ただしさが伝わってくる内容と思います。

テキストを編集」を選択して編集してください。

さて、この講座は、全員が初めての参加でしたから、書き方の説明などをしますと、1時間の講座の中で、作文が完成したのは漫画2つでした。講座の最後に、アンケートをお願いしました。11人全員が記入してくれましたので、その結果を記します。

-

参加者は全員女性で、

・80歳代・・・6人

・70歳代・・・4人

・60歳代・・・1人

-

受講しての感想は、・

-

-

-

〇 良かったと答えた人にその理由(複数可)を選んでもらったところ、

・見て、考え、書くことは良い刺激になった・・・9

・漫画を作文にすることが新鮮だった・・・・・8

・教材が漫画なので楽しく取り組めた・・・・・2

・むかし通った学校の授業の様でなつかしかった・・・1

〇 “脳トレ“に効果がある、或いはありそうか尋ねたところ、

全員が「そう思う」と答えました。

〇 そう思った理由を自由に書いてもらったところ、

・文章にするため考えた

・普段は情報に接しても余り考えないので刺激になった

・見て、考え、文章にすることの大切さを知った

・文章を書くのが楽しかった

と言う意見が多くありました。

〇 文章を書く頻度を尋ねたところ、

1 年賀状くらいでほとんど書かない・・・・8

2 知人に近況を知らせるなど時々書く・・・3

3 日記をつけるなどよく書く・・・・・・・1

(1人が1と2の両方に〇)

〇 今後もこうした講座があれば参加したいか尋ねたところ、

・参加したい・・・・・・・・・9

・参加しようとは思わない・・・2

参加した11人のうち10人(91%)が、受講して良かったと答え、9人(82%)が、今後も参加したいと思っています。そして、参加した全員、“脳トレ”に効果があると感じていることも判りました。漫画を使って作文を書くことは、普段、文章を書いたり、じっくり考えたりすることが少ない高齢者にとっては、とても新鮮で楽しかったようで、この講座のキャッチフレーズでもある“脳トレ”にも効果があると思ってもらえました。参加した人たちの満足度は、非常に高かったのですが、参加者は、20人の定員に対して半数くらいに留まっており、講座を運営する会社としては、定員に満たない講座の継続に慎重になると思います。

この講座をひと言で言えば、“集客力はないが参加者の満足度は非常に高い”と言うことでしょうか。その後、この会社からは、講師の依頼はありませんが、参加した高齢者は、“脳トレ”に効果があると思っている訳ですから、まずは、地域へのPRや周知に努めることから始めることが必要です。コボちゃん作文は、子ども達ばかりでなく、超高齢社会を迎えた地域にとっても有用な取り組みになると思います。

次ページがアンケート用紙です。

アンケートのお願い 2018年5月29日

本日は、「マンガで楽しく200字作文」の講座を受講していただき有難うございました。皆さまが、本講座を受講されて、どのような感想・印象をお持ちになられたのか、今後の参考にさせていただくため、以下の点についてお答え頂ければ幸いです。該当する番号に〇をつけて下さい。

-

性別をお聞かせ下さい。

-

男 ⒉ 女

-

何歳代かお聞かせ下さい。

-

50歳未満 ⒉ 50歳代 ⒊ 60歳代 ⒋ 70歳代 ⒌ 80歳代

-

本講座を受講しての感想は?

-

良かった ⒉ つまらなかった ⒊ どちらとも言えない

-

③の質問で、“良かった”と答えた方にお尋ねします。

そう思われた理由を以下の中から選んで下さい。○は複数でもOKです。

-

教材が漫画なので楽しく取り組めた

-

漫画を作文にすることが新鮮だった

-

見て、考え、書くことは良い刺激になった

-

むかし通った学校の授業の様でなつかしかった

-

その他( )

-

本講座はいわゆる“脳トレ”に効果がある、或いはありそうだと思いますか?

-

そう思う ⒉ そうは思わない ⒊ どちらとも言えない・判らない

-

⑤の質問で、そのように思われた理由をお書き下さい。

-

文章を書く頻度をお尋ねします。

-

年賀状等を書くくらいで普段はほとんど書かない

-

知り合いに近況を知らせるなど時々書いている

-

日記をつけるなど日常的によく書く方だ

-

今後もこのような講座があれば参加してみたいと思いますか?

-

参加してみたい ⒉ 参加してみようとは思わない ⒊ 判らない

{研究資料・データ類}

「子ども作文教室」の指導方針に関する検討

2018.1.16 根岸良平

1.今求められている能力

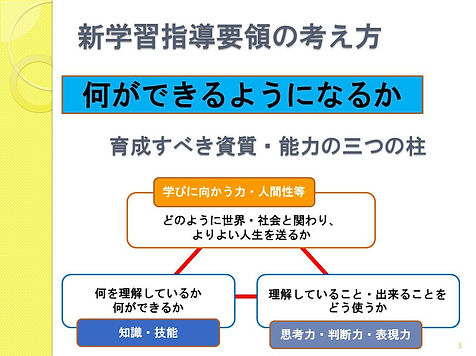

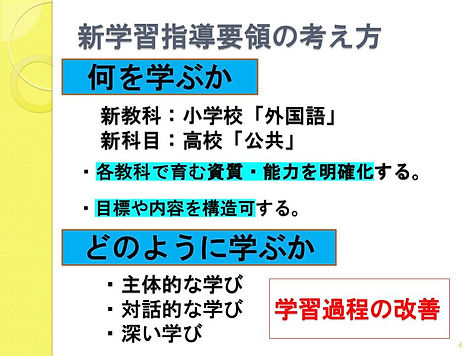

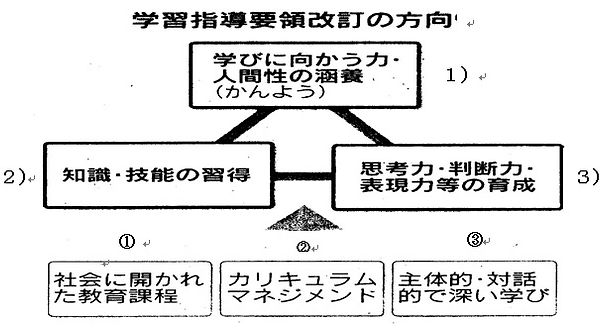

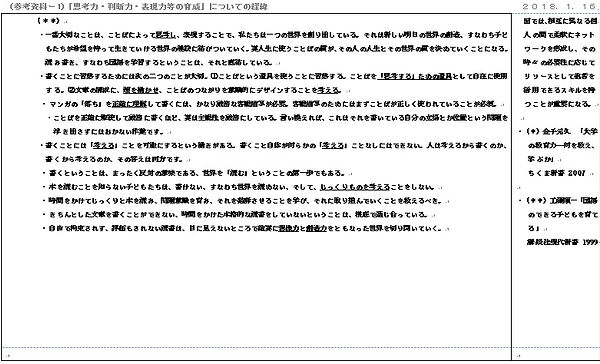

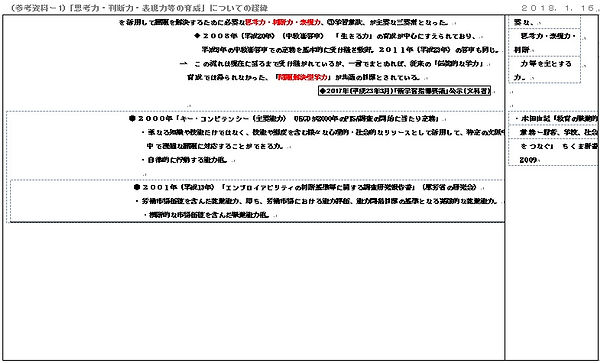

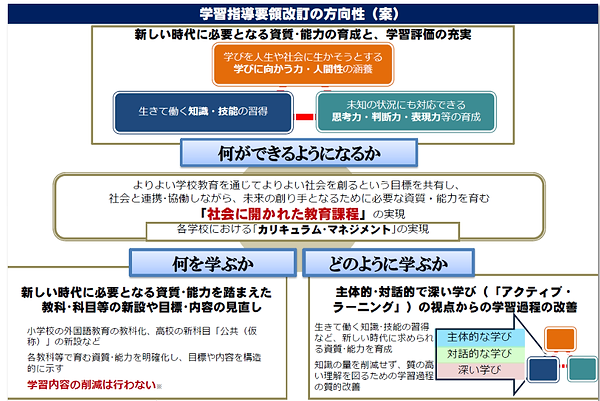

過去約30年間の文科省や他の省庁・機関、経済界等が世の中の変化に応じて追究してきたものを(参考資料―1)にまとめた。それらが2017年3月公示の「新学習指導要領」(文科省)に、思考力、判断力、表現力等として集約されている。(下図)

これらは約10年前から繰り返し検討され強調されてきたものである。また、これらは「子ども国語教育学会」会則の2.目的および趣旨、「こども作文教室」のこれまでのパンフで養成すべき能力として取り上げられたキーワード「状況把握力」「分析力」「創造力」「豊かな感性・感じる力」「想像する力」「考える力」等と同等である。これらに共通する根幹のものは「思考力」と考えられる。

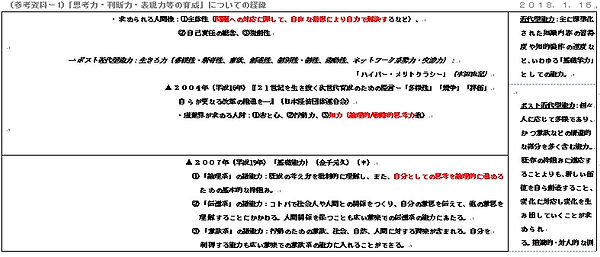

「新学習指導要領」の経緯からは、“問題解決型学力”(齋藤孝氏 参考資料―1)という視点が強いが、「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について(答申) 【概要】」では、“子供たちは、変化を前向きに受け止め、社会や人生を、人間ならではの感性を働かせてより豊かなものにしていくことが期待される”ことが強調されている。 本田由紀氏の“ポスト近代型能力”のニュアンスに近いところもある。(参考資料―2)

1) どのように社会、世界と関わり、よりよい人生を送るか

2) 何を理解しているか、何ができるか

3) 理解していること・できることをどう使うか

-

現実社会との関わりのなかで子供たち一人ひとりの豊かな学びを実現する。子供たちをどのように育てるか、どのような学びを実現するか、学校の小さな空間での理解にとどまることなく、地域社会との共通理解をさらに進める。

-

教育課程全体を見通し、教科横断の視点で教育活動の改善を図る。子供たちの現状を見つめ直すことから始め、子供たちに何が必要かを分析することが重要。

-

(「アクティブ・ラーニング」の視点)という副題がついており、ALの本質を理解することが重要。これまでも主体的に学ぶことや協働的に学ぶことの重要性は指摘され、実践が重ねられてきたが、従来の授業の否定ではなく、優れた部分をさらに伸ばそうとする考え方。

2.「子ども作文教室」の基本的指導理念

1.どのような趣旨を受けてより具体的な指導要領を確立していくための参考として、工藤順一氏の「国語のできる子どもを育てる」から、「書く」「読む」についての基本的考え方、見解をいくつか拾ってみた。(参考資料―1の2頁))

書くこと、読むことが「状況把握力」「分析力」「創造力」「豊かな感性・感じる力」「想像する力」等のキーワードの根幹である「思考力」の養成・発達に深く関わるものであることを再認識できた。

3.今後の作業について

マンガを教材とした、従来にない作文教育、子どもが読書習慣を身につけるための実践的な読書指導の具体的な要領等について詰めていく。

以上

(参考資料-2) 2017.7.11

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について(答申) 【概要】(抜粋)

第1部 学習指導要領等改訂の基本的な方向性

第1章 これまでの学習指導要領等改訂の経緯と子供たちの現状

(前回改訂までの経緯):省略

(子供たちの現状と課題)

・ 判断の根拠や理由を明確に示しながら自分の考えを述べることなどについては課題が指摘されている。学ぶことの楽しさや意義が実感できているかどうか、自分の判断や行動がよりよい社会づくりにつながるという意識を持てているかどうかという点では、肯定的な回答が国際的に見て相対的に低いことなども指摘されている。学ぶことと自分の人生や社会とのつながりを実感しながら、自らの能力を引き出し、学習したことを生活や社会の中の課題解決に生かしていくという面には課題がある。

・情報化の進展に伴い、子供を取り巻く情報環境が変化する中で、視覚的な情報と言葉との結びつきが希薄になり、知覚した情報の意味を吟味したり、文章の構成や内容を的確に捉えたりしながら読み解くことが少なくなっていること、教科書の文章を読み解けていないとの調査結 果があることなど、読解力に関する課題等も指摘されている。

・ 豊かな心や人間性を育んでいく観点からは、子供たちが様々な体験活動を通じて、生命の有限性や自然の大切さ、自分の価値を認識しつつ他者と協働することの重要性などを、実感し理解できるようにする機会や、文化芸術を体験して感性を高めたりする機会が限られているとの指摘もある。

第2章 2030年の社会と子供たちの未来

(予測困難な時代に、一人一人が未来の創り手となる)

・ 新しい学習指導要領等は、小学校では、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催される2020年から、その10年後の2030年頃までの間、子供たちの学びを支える重要な役 割を担うことになる。この2030年頃の社会の在り方を見据えながら、これから子供たちが活躍することとなる将来について見通した姿を考えていくことが重要となる。

・ 21世紀の社会は知識基盤社会であり、こうした社会認識は今後も継承されていくものである が、近年、情報化やグローバル化といった社会的変化が、人間の予測を超えて加速度的に進展するようになってきている。とりわけ第4次産業革命ともいわれる、進化した人工知能が様々な判断を行ったり、身近な物の働きがインターネット経由で最適化されたりする時代の到来が、社会や生活を大きく変えていくとの予測がなされている。

・ 社会の変化は加速度を増し、複雑で予測困難となってきており、どのような職業や人生を選択するかにかかわらず、全ての子供たちの生き方に影響するものとなっている。このような時代だからこそ、子供たちは、変化を前向きに受け止め、社会や人生を、人間ならではの感性を働かせてより豊かなものにしていくことが期待される。

・ いかに進化した人工知能でも、それが行っているのは与えられた目的の中での処理であるが、 人間は、感性を豊かに働かせながら、どのような未来を創っていくのか、どのように社会や人生 をよりよいものにしていくのかという目的を自ら考え出すことができる。このために必要な力を成長の中で育んでいるのが、人間の学習である。

・ 子供たち一人一人が、予測できない変化に受け身で対処するのではなく、主体的に向き合って 関わり合い、その過程を通して、自らの可能性を発揮し、よりよい社会と幸福な人生の創り手と なる力を身に付けられるようにすることが重要である。

第2部 各学校段階、各教科等における改訂の具体的な方向性

第1章 各学校段階の教育課程の基本的な枠組みと、学校段階間の接続

2.小学校

(小学校教育の基本と、低・中・高学年それぞれの課題)

・ 小学校の6年間は、子供たちにとって大きな幅のある期間であり、幼児教育や中学校教育との 接続を考えながら、低学年、中学年、高学年の発達の段階に応じた資質・能力の在り方や指導上 の配慮を行う。

・ 具体的には、①低学年では、その2年間の中で生じた学力差が、その後の学力差の拡大に大きく影響するとの指摘を踏まえ、中学年以降の学習の素地の形成や一人一人のつまずきを早期に見 いだし指導上の配慮を行っていくこと、②中学年では、低学年において具体的な活動や体験を通じて身に付けたことを、次第に抽象化する各教科等の特質に応じた学びに円滑に移行できるような指導上の配慮を行っていくこと、③子供たちの抽象的な思考力が高まる時期である高学年では、 教科等の学習内容の理解をより深め資質・能力の育成に確実につなげる観点から、学級担任制の 良さを生かしつつ専科指導を充実することによる指導の専門性の強化を図る。

(言語能力の育成と国語教育の改善・充実)

・ 学習や生活の基盤作りという観点から、小学校段階においては、言語を扱う国語教育の改善・充実、及びその連携を図り言語能力の育成を推進する。

・ 小学校段階の国語教育においては、目的や意図に応じて情報を整理して文章にすることや文章 全体の構成や表現の工夫を捉えることなどへの課題を受け、高等学校の科目構成の見直し等も見 通しながら、言語能力を構成する資質・能力やそれが働く過程等に関する整理を踏まえ、教育目標や内容の見直しを図る。特に、低学年の学力差の大きな背景に語彙の量と質の違いがあるとの指摘を踏まえ、思考を深めたり活性化させたりしていくための語彙を豊かにするなど、語彙量を 増やし語彙力を伸ばすための指導の改善・充実を図る。

(参考)次期学習指導要領

子どもたちの学びの質を3つの柱で構造化し、その向上を図るための具体的施策の実現を求めています。(下図)

1)どのように社会、世界と関わり、よりよい人生を送るか

-

何を理解しているか、何ができるか

-

理解していること・できることをどう使うか

-

現実社会との関わりのなかで子供たち一人ひとりの豊かな学びを実現する。子供たちをどのように育てるか、どのような学びを実現するか、学校の小さな空間での理解にとどまることなく、地域社会との共通理解をさらに進める。

-

教育課程全体を見通し、教科横断の視点で教育活動の改善を図る。子供たちの現状を見つめ直すことから始め、子供たちに何が必要かを分析することが重要。

-

(「アクティブ・ラーニング」の視点)という副題がついており、ALの本質を理解することが重要。これまでも主体的に学ぶことや協働的に学ぶことの重要性は指摘され、実践が重ねられてきたが、従来の授業の否定ではなく、優れた部分をさらに伸ばそうとする考え方。

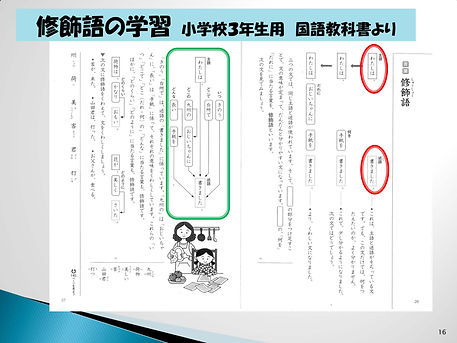

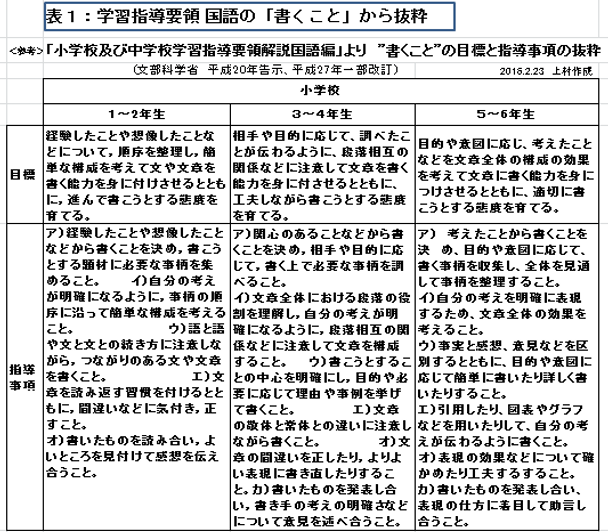

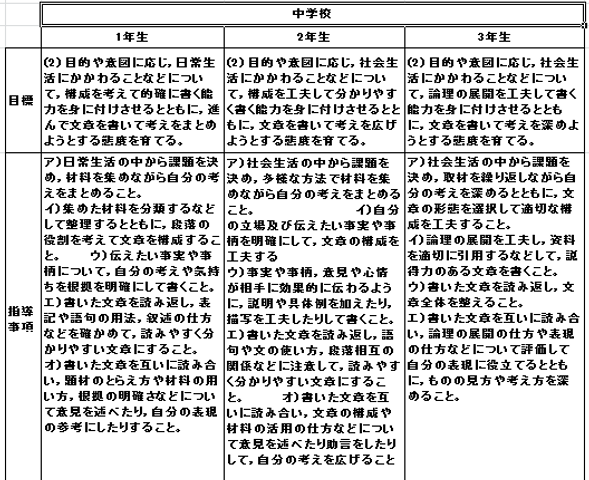

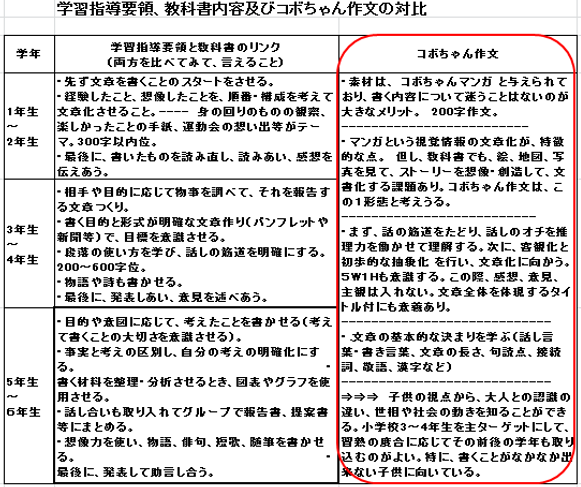

学校の国語教育と「コボちゃん作文」の関連

小・中学校における国語教育の指導指針は、学習指導要領(文科省:平成20年6月告示、平成27年一部改訂)に詳しく述べられている。その中から、「書くことの目標と指導事項」に述べられていることを添付の表1に示す。経験したこと、想像したこと、調べたことなどを、目的を考えた文章化により相手に伝えさせるべく、具体的な指導指針が書かれている。また、単に書いて終りではなく、発表して意見を述べ合い、ものの見方や考え方を深めて表現力を高める方向に指導するものである。

現在、平成30年度からの実施に向けて次期学習指導要領の改訂作業が行われている。情報化が進展する社会やグローバル化が進む世界とどのように関わり、そして人間性を涵養して社会の中で生きてゆく力を育てるかという視点に基本が置かれている。新しい時代に求められる資質・能力を子供達の中に育むために、「社会に開かれた教育課程」、「アクティブ・ラーニングを含む主体的・対話的学び」、「カリキュラムマネジメント」などの実施を促進して、学校教育の改善・充実を図ることがその方向性として挙げられている(添付の表2)。

一方、「コボちゃん作文」では、本格的に文章を書き始める小学校中学年(3~4年生)を主対象として、進展の度合に応じてその前後の学年も取り込みつつ、マンガを素材にして作文を教えるものである。コボちゃんマンガは日刊紙(読売新聞)に35年以上にわたって掲載されてきたもので、子供の視点から世相を見た、また子供にも理解できる質の良いマンガと言える。家族や社会との繋がりやその中での常識・習慣・変化などに気付き、時代的・文化的な背景まで自然と学ぶことができよう。

コボちゃん作文では、このマンガを素材にすることにより書く対象が自明で、迷わず取り掛かかれる。また、漫画の面白さに惹きつけれて書くことへの抵抗がなくなることも期待できる。特に、なかなか作文に取りかかれない子供にとって、極めて取り組みやすい方法と言えよう。そして、このマンガは単に面白いだけではなく、話しの筋とオチを理解するための「思考力」、「判断力」、「表現力」が求められ、これらが自然と育まれてゆく。内容の濃い作文になりうるものである。

コボちゃん作文は、学校教育と矛盾するものではなく、その有効な補完的手段と考られる(添付の表3参照)。また、学習指導要領改訂の方向が目指す“社会とのかかわりを持つ一つの学びの方法”とも言えるのではなかろうか。書くことは、国語にとどまらずほとんどすべての学科において必要で、コミュニケーション手段の基本中の基本と言えよう。 (上村洋海 記)

1.コボちゃん作文 難易度分析